町田リス園で望遠レンズ撮影|すばしっこいリスを撮るコツと失敗から学んだこと

今回は、新宿から電車で1時間強の距離にある「町田リス園」で、動き回るリスたちを望遠レンズで撮影してきました。約200匹のタイワンリスが放し飼いにされているこの施設は、小動物の撮影練習には絶好のスポット。しかし、想像以上にすばしっこいリスたちの撮影は一筋縄ではいきませんでした。失敗から学んだ撮影のコツ、機材選びのポイント、実際の成功率まで、リアルな体験をもとにお伝えします。

▶前回の記事はこちら

「🏙 撮影スポット探訪記|カメラ片手に歩く街角」シリーズの前回記事はこちら↓

町田リス園とは?アクセスと基本情報

施設概要

町田リス園は、東京都町田市にある小動物とのふれあいをテーマにした施設です。最大の特徴は、約2,500平方メートルの放し飼いエリアに約200匹のタイワンリスが自由に生活しているという点。リスたちは人に慣れており、エサを手渡しで与えることもできます。また、シマリスやモルモット、ウサギなど、他の小動物たちとも出会える癒しのスポットとして、ファミリーやカップル、そして写真愛好家にも人気を集めています。

撮影という観点では、檻や柵越しではなく、リスたちの自然な姿を間近で撮影できる点が最大の魅力。動物園では味わえない臨場感と距離感で、スナップ写真の練習には最適な環境です。

アクセス・駐車場情報

【基本情報】

- 施設名:町田リス園

- 住所:東京都町田市薬師台1-733-1

- 営業時間:10:00~16:00(入園券販売は15:30まで)

- 定休日:毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始ほか

- 入園料:大人(中学生以上)500円、子ども(3歳~小学生)300円

- 公式サイト:町田リス園公式HP

【電車・バスでのアクセス】

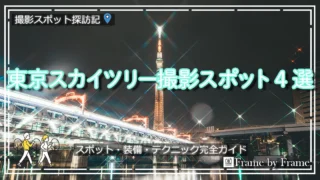

小田急線・JR横浜線「町田駅」北口21番バス乗り場より「本町田経由野津田車庫行(55系統)」または「鶴川駅行(53系統)」で約20分、「薬師池」下車すぐ。新宿からは電車とバスを乗り継いで約1時間強です。

【車でのアクセス・駐車場】

今回、私は車で訪問しました。町田リス園には専用駐車場がありませんが、隣接する「薬師池公園」の駐車場を利用できます。料金は1時間まで無料、1時間30分まで100円、以降30分ごとに50円、1日最大800円です。私の場合は約1時間30分の滞在で駐車料金は150円でした。何時間も滞在する場所ではないため、駐車料金はそこまで気にする必要はありません。

撮影日の詳細と使用機材

撮影条件

- 撮影日:2025年10月17日(金)13:00頃入園、14:30退園

- 天候:晴天

- 滞在時間:約1時間30分

- 撮影枚数:シャッター数約250枚、採用33枚(成功率約13.2%)

平日の昼間にもかかわらず、放し飼いエリアには20人弱の来園者がいました。撮影に集中できる環境ではありましたが、人の流れや他の来園者への配慮は常に必要です。特に、エサやりをしている子どもたちや、リスが集まっている場所では、マナーを守った撮影を心がけましょう。

使用機材

今回の撮影で使用した機材は以下の通りです。

SEL70200GM2のMODE3

このレンズには、動体撮影時のフレーミングに特化した「MODE3」という手ブレ補正モードが搭載されています。従来のMODE1(通常撮影)、MODE2(流し撮り)に加え、MODE3は不規則に動く被写体を追いかける際に、ファインダー像を安定させてくれるとのこと。リスの素早い動きに対応できるか試してみたかったのです。

正直私にはまだ早い機能だった…手振れ補正以前にそもそもリスを画角に入れること自体に難易度が高く感じた。この辺は不規則に動く被写体に対するシャッターの練度を上げて行くべき…

町田リス園の撮影スポット紹介

園内は大きく分けて、檻で飼育されている動物エリアと、タイワンリスの放し飼いエリアに分かれています。撮影のメインは、やはり放し飼いエリアです。

【スポット1】各種動物の檻エリア

入園してすぐのエリアには、シマリス、モルモット、ウサギなどが飼育されています。檻越しの撮影になりますが、比較的動きがゆっくりなので、撮影初心者の練習にはぴったり。特にシマリスは、小さくてかわいらしい姿が人気です。

撮影のポイント:

- 檻をぼかすために、絞り開放(F2.8)で撮影

- 檻にできるだけレンズを近づける(ただし、動物を驚かせないよう注意)

- 動きが少ないので、構図やピント合わせをじっくり確認できる

【スポット2】台湾リス放し飼いエリア(メインエリア)

園内面積の約半分を占める、約2,500平方メートルのすり鉢状エリア。ここに約200匹のタイワンリスが自由に走り回っています。リスたちは木から木へ飛び移ったり、地面を駆け回ったり、エサを食べたりと、さまざまな表情を見せてくれます。

撮影スポットとしての魅力は、檻や柵がないため、リスの自然な姿を背景ボケを活かして撮影できる点。しかし、その分、リスの動きに翻弄されることも多く、撮影難易度は高めです。

リスの行動パターンを観察しよう

撮影を始める前に、まずはリスたちの行動パターンを観察することが重要です。彼らには決まった移動ルートがあり、特定の木と木の間を頻繁に行き来したり、エサ場から巣箱へ戻るルートが決まっていたりします。

5~10分ほど観察すると、「この木からあの木へジャンプする」「この枝をよく通る」といったパターンが見えてきます。そのルート上に事前にピントを合わせておく(置きピン)と、シャッターチャンスを逃しにくくなります。

ほーんとにすばしっこい上、望遠レンズで追いながらの撮影は難しい。まずは5分10分行動パターンを観察してみよう。

リス撮影で意識したこと・撮影テクニック

今回の撮影で特に意識したポイントと、失敗から学んだ教訓をまとめます。

1. 望遠レンズを活用した背景ボケ

望遠レンズの特徴である圧縮効果と背景ボケを活かし、リスを主役として際立たせることができます。70-200mmの焦点距離で、特に135mm~200mmの望遠側を使います。絞りはF2.8開放で撮影し、背景の木々や他のリスを大きくぼかすことで、構図的に被写体のリスに視線を集中させることができます。

ただし、望遠レンズは被写界深度が浅いため、ピント合わせが非常にシビア。リスの目にピントを合わせるつもりが、耳や鼻にピントが来てしまうことも多々ありました。

2. 手ブレ補正MODE3の検証

SEL70200GM2の機能であるMODE3(動体撮影時のフレーミング安定モード)を試してみました。しかし、効果は実感できませんでした。リスの動きがあまりにも速く、不規則なため、手ブレ補正以前に「そもそもフレーミングが追いつかない」「シャッターのタイミングが遅れる」という根本的な課題が浮き彫りになりました。

もちろん、これはMODE3が機能していないのではなく、私の技術不足が原因。より経験を積んで、手ブレ補正の恩恵を体感できるレベルに到達しなければ。

3. リスの移動ルートを読み、置きピンで待つ

リスは非常にすばしっこく、追いかけてピントを合わせるのは至難の業。そこで有効なのが置きピン(事前にピントを合わせておく)という手法です。

- リスの行動パターンを観察し、よく通るルートを把握

- そのルート上の特定の枝や地面に事前にピントを合わせる

- リスがそこを通過するのを待ち、タイミングを見計らってシャッターを切る

この方法により、ピント合わせに費やす時間を削減でき、決定的瞬間を捉えやすくなります。リスが予想外のルートを通ることも多いですが、それは無視しましょう。

4. 警戒心がないからこそ、レンズに注意

町田リス園のタイワンリスたちは、人に非常に慣れています。そのため、レンズを好奇心から触ろうとしたり、体に飛びついてきたりすることがあります。実際、私も撮影中にリスが足や腰に飛び乗ってきました。

- レンズの先端を引っかかれたり、噛まれたりしないよう、レンズフードを装着

- リスが近づいてきたら、一旦レンズを体から離す

- カメラやレンズに夢中になりすぎず、周囲のリスの動きにも注意を払う

かわいいからといって油断は禁物。大切な機材を守りつつ、リスとの距離感を保ちましょう。

5. プリシャッターやプリ撮影機能を活用

一部の最新ミラーレスカメラにはプリ撮影機能があり、シャッターボタンを半押ししている間の映像を一時的に記録し、全押しした瞬間に遡って保存できます。これにより、「シャッターが遅れて、欲しい瞬間を逃した」という失敗を防げます。

今回α7IVにはこの機能は搭載されていませんが、リスのジャンプの瞬間など、タイミングがシビアな場面では非常に有効です。

最近私が購入したFUJIFILM X-T50にはプリ撮影がついています。いつか使ってみようと思う。

6. 失敗の原因と対策|高速連写へのためらいを捨てる

今回の撮影で最も痛感したのは、「1カット30枚くらい撮る気持ち」が必要だということ。私は高速連写に対してためらいがあり、1~3枚程度で連写を止めてしまっていました。その結果、以下のような失敗が頻発しました。

主な失敗要因

- ピンぼけ:リスの目ではなく、耳や背景にピントが合ってしまう

- フレーミングミス:リスが画面の端に寄ってしまい、構図が崩れる

- タイミングのズレ:リスがジャンプする瞬間を狙ったが、シャッターが遅れて着地後の写真になってしまう

これらの失敗を防ぐには、思い切って高速連写を活用し、1つのシーンで前後20~30枚撮影するくらいの気持ちが必要です。α7IVは毎秒10コマの高速連写が可能なので、その性能を最大限に活かすべきでした。

初心者におすすめのレンズと設定

今回は望遠レンズを使用しましたが、初心者の方や望遠レンズを持っていない方には、以下のレンズがおすすめです。

標準域の単焦点レンズ(50mm F1.8など)

最もおすすめなのは、50mm前後の単焦点レンズです。理由は以下の通り。

- 価格が手頃:各メーカーから2~3万円程度で購入可能

- 明るい絞り:F1.8やF1.4など、開放F値が明るく、背景ボケも楽しめる

- 扱いやすい:望遠レンズよりも軽量で、フレーミングがしやすい

- 適度な距離感:リスに1~2メートルまで近づけば、十分な大きさで撮影可能

ただし、広角レンズ(24mm以下)はおすすめしません。リスにかなり近づく必要があり、その結果、レンズを傷つけられるリスクが高まるためです。

望遠レンズは難易度高め

今回使用した70-200mmのような望遠レンズは、確かに背景ボケや圧縮効果が魅力的ですが、フレーミングに技術が必要です。リスの動きが速いため、ファインダーで追いかけるのが難しく、初心者には少しハードルが高いかもしれません。

もし望遠レンズを使う場合は、70mm~135mm程度の焦点距離から始めると良いでしょう。200mm以上になると、フレーミングの難易度がさらに上がります。

おすすめのカメラ設定

- 撮影モード:シャッター速度優先(S/Tv)または絞り優先(A/Av)

- シャッター速度:1/400秒以上(できれば1/500~1/1000秒)

- 絞り:F2.8~F5.6(背景ボケを活かしつつ、被写界深度を確保)

- ISO感度:オート(晴天なら400~1600程度)

- AFモード:コンティニュアスAF(AF-C/AI Servo)

- 連写モード:高速連写(毎秒5コマ以上)

シャッター速度が遅いと、リスの動きでブレてしまいます。ISO感度を上げてでも、シャッター速度を確保することを優先しましょう。

撮影を終えて|失敗から学んだこと

今回の撮影は、想像以上に難しく、同時に非常に勉強になる体験でした。計算してみると、約250枚撮影して採用できたのは33枚、成功率は約13.2%。この数字は、動体撮影の難しさと、自分の技術不足を如実に表しています。

失敗から学んだこと

- 高速連写をためらわない:1カット20~30枚撮る気持ちで、決定的瞬間を逃さない

- 事前観察の重要性:リスの行動パターンを把握してから撮影を始める

- 置きピンの活用:追いかけるのではなく、待ち構える撮影スタイルも有効

- 機材への注意:リスの警戒心のなさが、逆に機材を傷つけるリスクになる

- 最新機能の習熟:MODE3やプリ撮影など、カメラの機能を使いこなせていない

一方で、撮れた時の達成感は大いにあります。リスのジャンプの瞬間、エサを頬張る表情、木漏れ日の中で佇む姿――そんな一瞬を切り取れたときは、250枚のシャッターも無駄ではなかったと感じます。

まとめ|町田リス園は動物スナップの練習に最適

町田リス園は、動物スナップの撮影技術を磨くには最適なスポットです。新宿から1時間強というアクセスの良さ、500円という手頃な入園料、そして何よりも、約200匹のタイワンリスたちが自由に動き回る姿を間近で撮影できる環境は、他ではなかなか得られません。

こんな人におすすめ

- 動物スナップに挑戦したいけれど、どこで撮ればいいか分からない

- 動体撮影の技術を向上させたい

- 望遠レンズや単焦点レンズの使い方を実践で学びたい

- かわいい動物を撮影しながら癒されたい

ただし、リスの動きは想像以上に速く、撮影難易度が高いです。失敗を恐れず、たくさんシャッターを切ることが上達への近道です。今回の私のように、成功率13.2%でも、そこから学べることはたくさんあります。

ぜひ、町田リス園で動物スナップの楽しさと難しさを体験してみてください。すばしっこいリスたちが、あなたの撮影技術を一段階引き上げてくれるはずです。