Frame Log #008|2025年10月の写真活動まとめ|都市夜景から天体撮影まで

夜が長くなり、秋の雰囲気が出てきた10月。雨に濡れた都市の夜景から、満天の星空の下で輝く彗星まで、カメラを通じて様々な光と向き合った1ヶ月でした。今月は特に「夜」にこだわった撮影活動が多く、X100Vのコンパクトさ、α7IVと望遠レンズの組み合わせ、そしてポータブル赤道儀を使った天体撮影と、機材を使い分けながら多彩な表現に挑戦しました。短時間のフォトウォークから長距離遠征まで、10月の撮影活動を振り返ります。

▶前回の記事はこちら

「🎞Frame Log|写真で記録する日々の断片」シリーズの前回記事はこちら↓

🌧️ 雨の池袋東口フォトウォーク|色を意識した30分間の街歩き

10月最初の撮影は、飲み会前の30分を使った池袋東口でのフォトウォーク。FUJIFILM X100V片手に、サンシャインシティ通り周辺を歩きながら、雨の夜ならでは、そして都市の表情が分かりやすい色を切り取りました。

雨に映える都市の色彩

テーマは「色を意識した撮影」。雨に濡れた路面は街の光を反射し、ネオンサインの赤や青、黄色といった都市特有の色彩がより鮮やかに浮かび上がります。ビックカメラ前やヤマダ電機前では、ローアングルで濡れた地面の反射を強調。サンシャインシティ通りでは、原色が映える看板や建物をポイントに、色ごとのバリエーションを意識して撮影しました。

スローシャッターを使って人通りをブレさせることで、街の活気を表現しながら肖像権にも配慮。X100Vのコンパクトさは、機動的に撮影できる大きなアドバンテージです。限られた時間だからこそ、被写体選びにも集中力が増し、普段は見過ごしてしまうような光景にもレンズを向けることができました。

🌆 新宿~渋谷フォトウォーク|望遠レンズの圧縮効果を極める

実際は9月に撮影をしましたが、Sony α7IV + SEL70200GM2の組み合わせで、新宿から渋谷までの約3.5kmを1時間30分かけて歩きました。撮影時間は20:30からの夜間帯。今回のテーマは「望遠レンズの圧縮効果」を活かした都市夜景撮影です。

望遠レンズで切り取る世界

新宿サザンテラス口では、望遠端200mmで情報を制限しミニマルな印象を。代々木駅西口では、70mm~135mm域で自然な画角をキープしながら、通行人のシルエットを意識した構図作りに挑戦。首都高高架下から参宮橋駅にかけては、都市インフラと住宅街が混在するエリアの光のコントラストを捉えました。

夜間の手持ち撮影でしたが、α7IVの高感度性能とSEL70200GM2の光学性能、手ブレ補正機能のおかげで、シャープな画を撮ることができました。

🗼 東京スカイツリー撮影|雨の日に狙う4つの撮影スポット

10月中旬には、東京スカイツリーの撮影に赴きました。今回は雨の日を狙った撮影がテーマで、4つの異なる撮影スポットを巡りながら、三脚を使用した本格的な撮影を行いました。

雨天ならではのスカイツリーの魅力

訪れたのは以下の4つの撮影スポットです。

- 小梅児童遊園 – ポールオブジェとスカイツリーを組み合わせた迫力の構図

- 源森橋・枕橋 – 北十間川に映るリフレクションと電車・車の光跡

- 駒形橋前フラワーコーナー – 交差点の車の光跡とドンと構えるスカイツリー

- 隅田公園 – すみだリバーウォークと隅田川越しの開放的な構図

雨の日を選んだ理由は、濡れた路面や川面に映るスカイツリーの反射を狙うため。634mを誇る高さのスカイツリーは雨雲に隠れたりもしましたが、それもまた一つの画でした。

三脚撮影で広がる表現の幅

三脚を使用することで、長秒露光での撮影も可能にできます。シャッタースピードを1~5秒程度に落とすことで、電車や車の光を軌跡として表現したり、水面のさざ波を滑らかに描写したりと、雨の日ならではの表現に挑戦できました。広角レンズ(SEL24F14GM)でポールオブジェとスカイツリーを同時にフレームインさせたり、望遠レンズ(SEL70200GM2)でスカイツリーの先端をクローズアップしたりと、レンズを使い分けながら多彩なバリエーションを撮影できました。

各スポットは徒歩圏内にあり、半日あれば全てを巡ることが可能です。それぞれの場所で異なる表情のスカイツリーを撮影でき、構図のバリエーションを増やすことができました。ただし、撮影マナーには十分注意が必要です。昔、東京スカイツリー周辺では、過去にトラブルがあり三脚禁止になりました。十間橋で禁止になった実例があります。撮影時は通行人の邪魔にならない場所に三脚を設置し、他の撮影者がいる場合は短時間で譲り合うよう配慮が必要です。

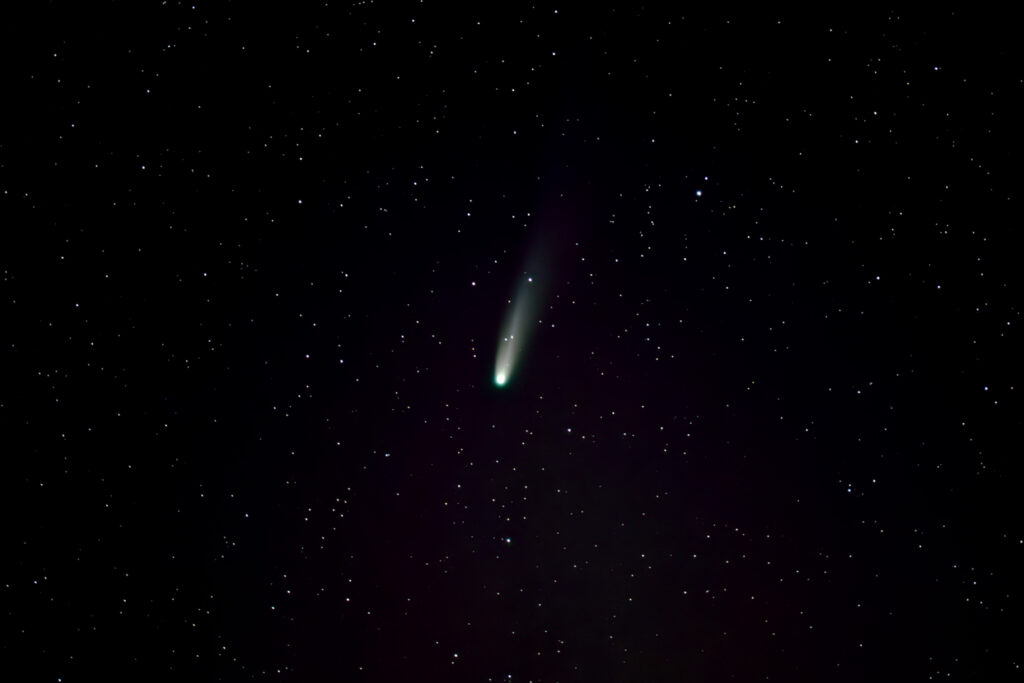

☄️ レモン彗星撮影|ポータブル赤道儀で挑む天体撮影

10月最後の大きな撮影は、話題のレモン彗星(C/2025 A6)の撮影に挑戦しました。撮影地は静岡県・伊豆半島最南端のユウスゲ公園。東京から車で約5時間の長距離遠征でしたが、ポータブル赤道儀を使用した本格的な天体撮影に初挑戦です。

一生に一度の撮影チャンス

レモン彗星(C/2025 A6)は、2025年1月に米アリゾナ州のレモン山天文台で発見された彗星で、10月21日に地球へ最接近しました。軌道周期は約1,000年以上と推定されており、今回を逃すと次に地球から観測できるのは遥か未来。まさに「一生に一度」のチャンスでした。

彗星の多くは長周期彗星と呼ばれ、一度地球に接近すると次に戻ってくるのは数百年から数千年後。中には太陽系の外へ飛び去り、二度と戻ってこない彗星もあります。

Photoshopでの加算平均合成

彗星撮影では、撮影後の現像作業が非常に重要です。今回はPhotoshopを使った加算平均合成を実施しました。複数の画像を重ね合わせることで、ランダムなノイズを打ち消し、信号(星や彗星)だけを強調する手法です。これにより、高感度撮影でもノイズが目立たない滑らかな写真に仕上がります。

加算平均合成だけでは、まだ彗星の尾が淡く見えにくい場合があるため、トーンカーブを使ってシャドウ部分を持ち上げ、淡い尾を浮かび上がらせました。現像前と比べると、彗星の尾がくっきりと浮かび上がり、迫力のある写真になりました。

記事では、レモン彗星に限定せず、今後現れる彗星全般に応用できる撮影テクニックを解説しています。赤道儀の極軸合わせ、カメラ設定、構図の決め方、画像処理の方法まで、一連の流れを紹介しました。

彗星は毎年のように新しいものが発見されるため、次なる彗星のチャンスが訪れたときに、ぜひ実践してみてね。

🍁 10月を振り返って

10月は天候が悪い日が多かったのもあり、「夜」をテーマにした撮影活動が中心でした。雨の池袋では色彩を意識したスナップからレモン彗星では赤道儀を使った天体撮影と、それぞれ異なるテーマと機材で挑戦できたことが大きな収穫です。

特に大変だったのは、レモン彗星の撮影。一生に一度のチャンスを逃さないために、2度も東京を離れ、山梨や片道5時間の伊豆へ訪れました。Photoshopでの加算平均合成も初めての経験でしたが、複数枚の画像を重ね合わせることで、強く補正をかけても劣化しない画質に少し感動しました。

🌲 11月は紅葉撮影に挑戦したい

11月は本格的な紅葉シーズンの到来。秋の色彩豊かな風景をどう表現するか、今から楽しみです。できれば関東近郊の紅葉スポットを巡りながら、広角から望遠まで様々なレンズを使い分けた撮影に挑戦したいと思います。

今月もたくさんの素晴らしい被写体と出会えました。来月もカメラを片手に、新しい景色を求めて出かけます!

池袋カラフルナイト pic.twitter.com/dypY3eGRKl

— hatta / F.R.A.M.E (@hatta_pic_0301) October 10, 2025

今月もありがとうございました。

スナップ撮影のコツや構図の考え方、街で出会った光の見つけ方、

日常を切り取るテクニックをまとめています。

さっそく確認してみましょう。