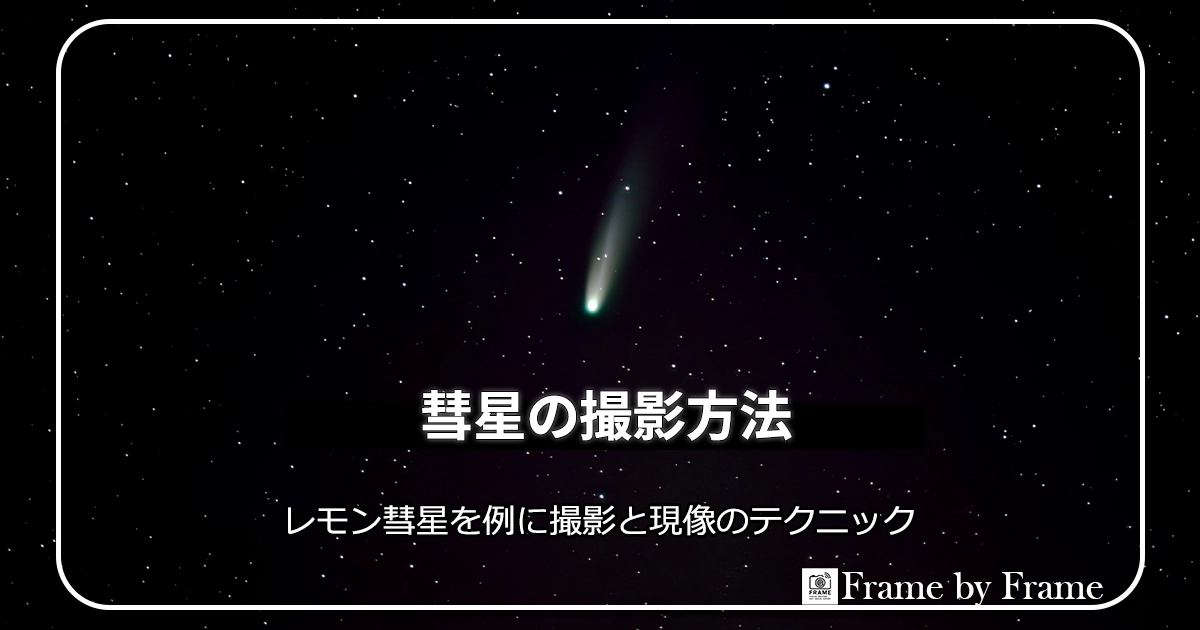

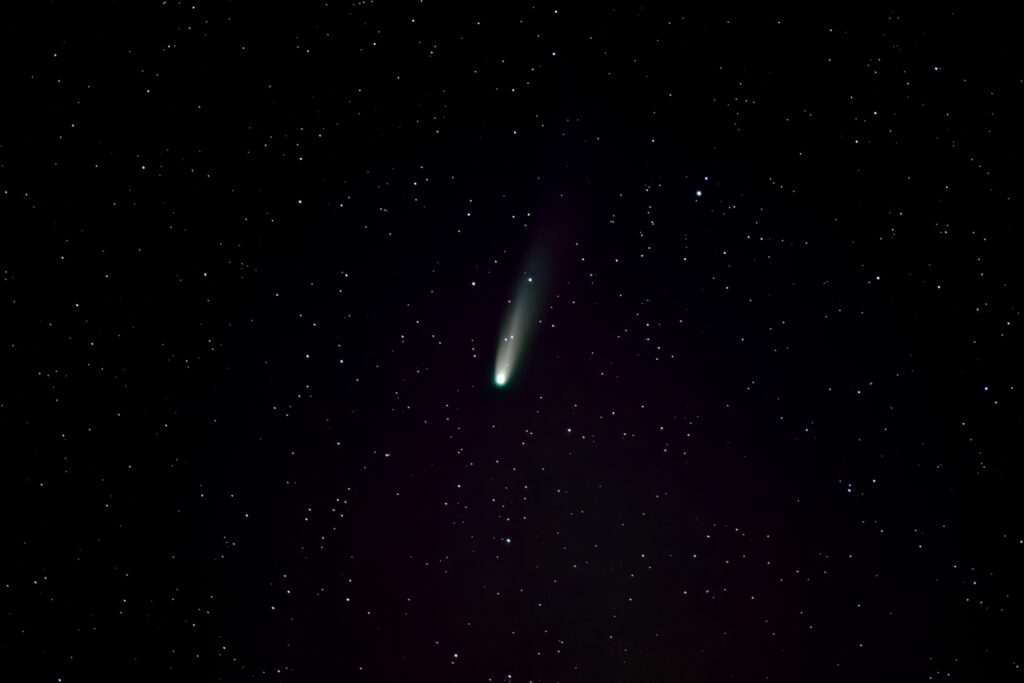

レモン彗星(C/2025 A6)の撮影方法|ポータブル赤道儀で撮る彗星撮影の基本と現像テクニック

カメラを手にして星空撮影にも慣れてきたら、次に挑戦したいのが「彗星撮影」ではないでしょうか。2025年10月に地球へ最接近したレモン彗星(C/2025 A6)は、一生に一度の観測チャンス。次に見られるのは1000年以上先と言われています。

でも「彗星ってどう撮ればいいの?」「普通の星空撮影と何が違うの?」「現像方法がわからない」と疑問に思う方も多いはず。これは、ポータブル赤道儀と望遠レンズがあれば、初心者でも美しい彗星写真が撮影できるんです。

私だって、今回が初挑戦!

この記事では、2025年10月27日に静岡県・伊豆半島最南端のユウスゲ公園で撮影したレモン彗星の実例をもとに、彗星撮影に必要な機材・事前準備・撮影方法・現像テクニックまで、初心者向けにわかりやすく解説します。

▶前回の記事はこちら

「📘初めてのカメラ教室|初心者向け使い方」シリーズの前回記事はこちら↓

レモン彗星(C/2025 A6)とは?

レモン彗星(C/2025 A6)は、2025年1月に米アリゾナ州のレモン山天文台で発見された彗星で、10月21日に地球へ最接近しました。国立天文台によると、明るさは4等級前後まで達し、双眼鏡や望遠鏡で観測可能な明るさとなりました。

この彗星の軌道周期は約1,000年以上と推定されており、今回を逃すと次に地球から観測できるのは遥か未来。まさに「一生に一度」のチャンスだったのです。

彗星は基本的に二度と見られない天体

彗星の多くは長周期彗星と呼ばれ、一度地球に接近すると次に戻ってくるのは数百年から数千年後。中には太陽系の外へ飛び去り、二度と戻ってこない彗星もあります。

そのため、その彗星が肉眼や望遠鏡で見えるレベルまで明るくなったときは、「今撮らなければその彗星は二度と撮れない」という覚悟で臨むべき被写体なのです。レモン彗星を撮り逃した方も、次なる彗星のチャンスが訪れたときのために、この記事で撮影方法をマスターしておきましょう。

見方を変えれば、次々と新しい彗星は現れるので、今回撮れなくたって、次の彗星にチャレンジすればいいのです。

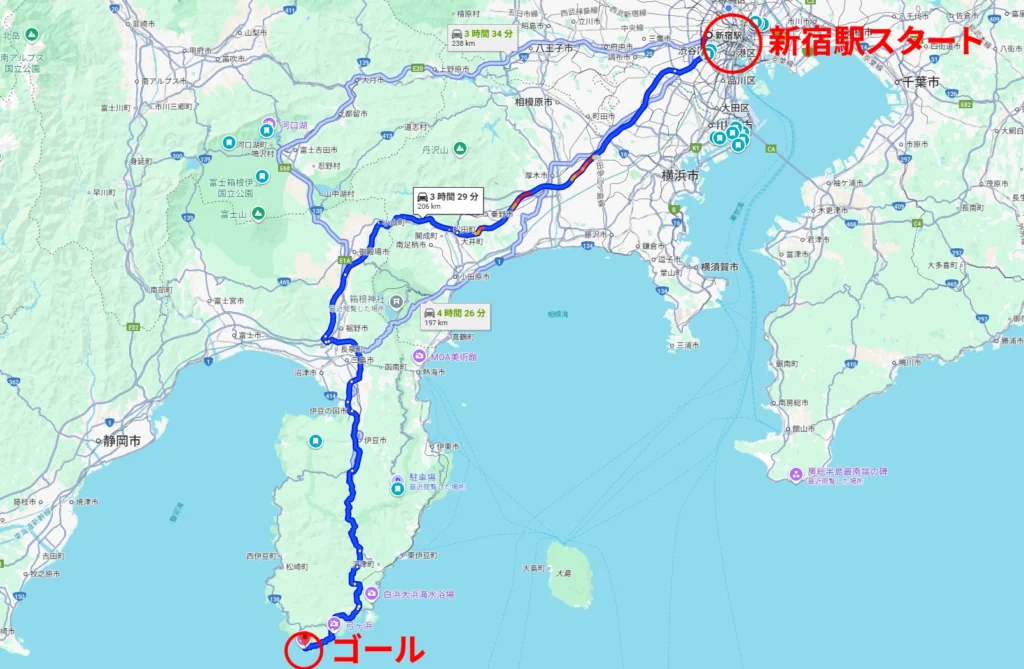

今回の撮影ロケーション|静岡県「ユウスゲ公園」

今回のレモン彗星撮影は、静岡県・伊豆半島最南端にある「ユウスゲ公園」で行いました。ここを選んだ理由は以下の通りです。

ユウスゲ公園を選んだ理由

- 雲の状況: 撮影当日の雲の動きを見ると、関東圏で伊豆半島南端が晴れ間になる予報だった

- 方角条件: レモン彗星のある西側が海になっており、水平線近くまで視界が開けている。光害も少ない。

- 観測時間: 水平線が見えるため、彗星が沈むまでの時間が長く取れる(18:00~19:30くらいまで)

- アクセス: 東京から車で約5時間。長距離移動だが、条件の良さを優先。

天気予報や雲の動きを細かくチェックし、ベストな撮影地を選びましょう。

彗星撮影に必要な機材|ポータブル赤道儀が鍵

彗星撮影では、望遠レンズで彗星をクローズアップして撮るため、星空撮影よりも高度な機材が必要になります。今回使用した機材はこちらです。

【今回使用した撮影機材】

- カメラ本体: ソニー α7IV(フルサイズミラーレス一眼)

- レンズ: SEL70200GM2(望遠ズームレンズ・F2.8の明るいレンズ)

- 三脚: 安定性の高い、脚が太いもの

- ポータブル赤道儀: Vixen ポラリエ + カスタマイズパーツ

ポータブル赤道儀のカスタマイズ内容

α7IVとSEL70200GM2の組み合わせは約2kg弱の重量があるため、ポラリエ本体だけでは重量オーバー。以下のカスタマイズを施しました。

- ウェイト1kg:カメラとのバランス調整のために必要

- ウェイト軸:ウェイトを付けるために必要

- スライド雲台プレートDD:ウェイト軸を付けるために必要

- マルチ雲台ベース:スライド雲台プレートDDを付けるために必要

- クイックリリースパノラマクランプ:カメラ本体を素早く着脱

このカスタマイズにより、望遠レンズでも安定した追尾撮影が可能になります。また、下記のようなアイテムがあるとより設定が簡略化(もしくは精緻化)できます。

望遠レンズを使うなら、ポータブルより大きなサイズの赤道儀の方が推奨。

彗星撮影の前準備|前回記事を参考に

彗星撮影の前準備は、基本的に星空撮影と同じです。以下の項目を必ずチェックしましょう。

- 撮影機材の準備とメンテナンス(レンズ清掃、バッテリー充電、SDカード確認)

- 防寒対策(秋冬は真冬装備が必要)

- 天気予報の確認(月齢、星空指数、雲の動き)

- 撮影スポットの決定(光害マップで確認)

- 明るいうちに到着してロケハン

彗星撮影の実践|ユウスゲ公園での撮影手順

①明るいうちに到着してロケハン

今回は16:30頃に到着。日の入り(17:45頃)よりも前に現地入りすることで、以下の確認ができます。

- 撮影場所の地形確認

- 西側の視界の開け具合

- 三脚を立てる場所の選定

- 足場の安全確認

ユウスゲ公園は年間を通して風が強い場所です。特に階段の上り下りは十分に気をつけてください。特に降りるときは足場の悪さ、強風、暗さ、重い荷物が相まってかなり危険と感じました。

撮影中も風で三脚が倒れないよう、三脚の高さは最低限に抑えるのがポイントです。場合によってはストーンバッグも必要かもしれませんね…

帰りに階段でコケて、足を怪我した…

②撮影開始は日の入り1時間後から

日の入り直後は「薄明」と呼ばれる時間帯で、まだ空が明るく星が見えにくい状態です。彗星撮影に最適なのは、完全に暗くなってから。今回は18:30から撮影をスタートしました。

③ポータブル赤道儀のセッティング

200mmの望遠レンズでは、200ルール(200÷焦点距離=シャッタースピード)に従うと、実際には1秒程度の露光が限界です。しかし、ポータブル赤道儀を使えば、適当な設定でも3秒程度までは星を点像で写せるようになります。

ポイントは以下の通りです。

- 風が強いので、三脚は最低の高さに設定

- 赤道儀の極軸を北極星に正確に合わせる(ポーラメーターを活用)

- カメラとウェイトのバランスを調整

④まずは70mmで彗星を探す

彗星は非常に淡い天体なので、肉眼では見つけにくいことがほとんど。まずはワイド端の70mmで彗星がありそうな位置に画角を向けて、テスト撮影します。

設定例:

- シャッタースピード: 1秒

- F値: 2.8

- ISO感度: 10000くらい(探すための撮影なので高感度でOK)

今回のレモン彗星は、西よりも少し北寄りですこし低い位置にありました。撮影後、カメラのモニターで拡大して彗星の位置を確認しましょう。

⑤200mmで本撮影開始

彗星の位置を把握できたら、いよいよ200mmで本撮影です。ピント合わせは非常にシビアなので、慎重に行いましょう。

撮影設定:

- シャッタースピード: 2.5秒

- F値: 2.8(開放)

- ISO感度: 2500

ポータブル赤道儀を使っているため、2.5秒でも星が流れず点像で写ります。また、帰宅後の現像では大量の写真を合成するため、1回の撮影では10~60枚連続で撮るのがおすすめです。インターバル撮影機能を使うと便利です。

⑥撮って出しの確認

撮影した直後の「撮って出し」画像を確認すると、彗星の核(中心部分)がぼんやりと写っているはずです。尾は非常に淡いため、この段階ではほとんど見えないかもしれません。現像で大きく仕上がりが変わるので、まずは撮影枚数を稼ぐことを優先しましょう。

Photoshopでの現像|加算平均合成でノイズを減らす

彗星撮影では、撮影後の現像作業が非常に重要です。ここではPhotoshopを使った加算平均合成の手順を解説します。

①差の絶対値で星の位置のずれを修正

連続撮影した複数の写真は、赤道儀で追尾していても微妙に星の位置がずれています。これを修正するため、「差の絶対値」という機能を使って位置合わせを行います。

- Lightroomで対象の写真を取り込み、ベースの編集をする(ノイズ除去や飛行機や衛星の軌道除去くらい)

- Photoshopで対象の複数写真をレイヤーとして読み込む

- 基準となる星を選び、全レイヤーの位置を揃える

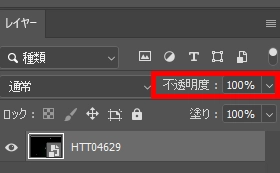

②加算平均合成でノイズを減らす

加算平均合成とは、複数の画像を重ね合わせることで、ランダムなノイズを打ち消し、信号(星や彗星)だけを強調する手法です。これにより、高感度撮影でもノイズが目立たない滑らかな写真に仕上がります。

- 基本となる画像に対して、合成する2枚目は不透明度50%にする

- 3枚目は34%、4枚目は25%とする

- 考え方としては、2枚目(1/2の不透明度)、3枚目は(1/3の不透明度)4枚目は(1/4の…)

- それをワンセットでレイヤーを結合すればOK

参考動画:成澤広幸の星空撮影塾DVD(5/7) 加算平均合成の方法「Stella Image」

これで、複数枚の写真が1枚に合成され、ノイズが大幅に減少します。

③トーンカーブで仕上げ

加算平均合成だけでは、まだ彗星の尾が淡く見えにくい場合があります。トーンカーブを使って、以下の調整を行いましょう。

- シャドウ部分を持ち上げて、淡い尾を浮かび上がらせる

- ハイライト部分を調整し、彗星の核が白飛びしないようにする

- 彩度を上げて、彗星の色味を強調(やりすぎ注意)

これで完成です。現像前と比べると、彗星の尾がくっきりと浮かび上がり、迫力のある写真になっているはずです。

まとめ|彗星撮影は「今しか撮れない」という覚悟で臨もう

彗星撮影は、星空撮影よりも一段階難易度が上がりますが、ポータブル赤道儀と望遠レンズ、そして現像テクニックを駆使すれば、初心者でも美しい彗星写真を撮ることができます。

今回のポイントをおさらいしましょう。

- 同じ彗星は二度と見られない: 撮れるものはしっかり準備をして臨む

- ロケーション選び: 天気予報と雲の動きを細かくチェックし、ベストな場所を選ぶ

- ポータブル赤道儀: 望遠レンズでの撮影には必須。重量対応のカスタマイズを忘れずに

- 撮影設定: SS2.5秒・F2.8・ISO2500が目安。連続で10~60枚撮影する

- 現像作業: 加算平均合成でノイズを減らし、トーンカーブで仕上げる

レモン彗星は2025年10月に最接近を終えましたが、彗星は毎年のように新しいものが発見されます。次なる彗星のチャンスが訪れたときに、この記事で学んだ撮影方法をぜひ実践してみてください。

あなたのカメラで捉えた彗星の姿は、一生の宝物になるはずです。