【実機レビュー】FUJIFILM X100V は本当にサブカメラの最適解なのか?3年間使い続けた中級者が語る本音と型落ちでも選ぶべき理由

メイン機としてソニーα7シリーズを使い続けてきたhattaが、なぜFUJIFILM X100Vをサブカメラとして選び、3年間使い続けているのか。新型X100VIが発売された今でも、なお型落ちのX100Vを推す理由を、実際の使用体験を交えて詳しくレビューします。

▶前回の記事はこちら

今後は「🔧カメラとレンズの研究所|写真が変わる機材レビュー」シリーズの記事をまとめていきます。これが最初の1記事目です!

FUJIFILM X100V 基本スペックと現在の市場価格

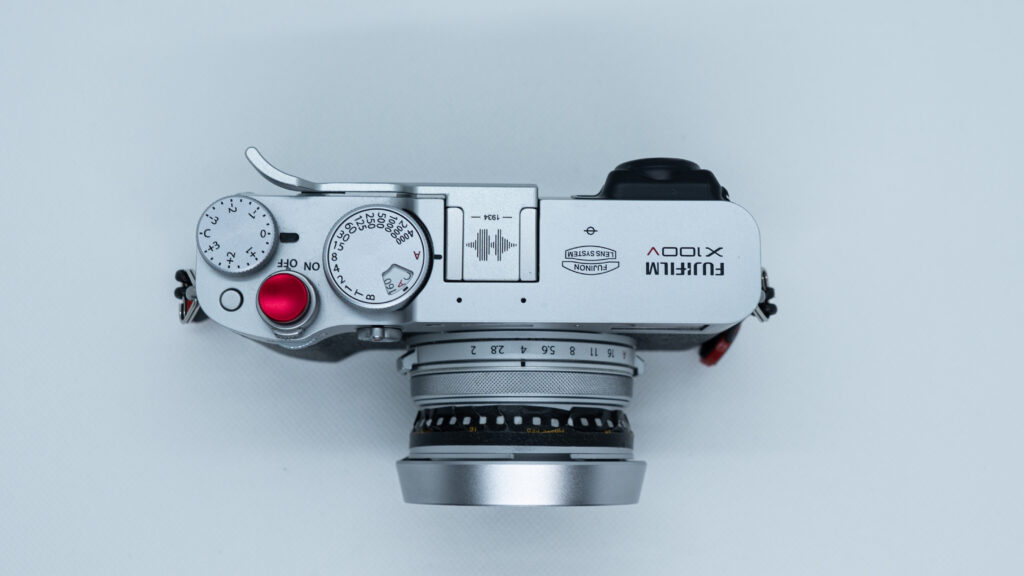

まずは本カメラのスペックなどを確認してみましょう。自分用にカスタマイズしていますが、写りや機能に変化はないので気にしなくて問題ありません。

| センサー | APS-C X-Trans CMOS 4(2610万画素) |

|---|---|

| レンズ | 23mm F2(35mm判換算35mm相当) |

| ファインダー | OVF/EVF切替式ハイブリッドビューファインダー |

| 発売時期 | 2020年2月 |

| 現在の中古相場 | 25万円前後(2024年8月時点) |

💰 価格の変遷に注目

筆者が購入した2022年10月時点では中古価格18万円程度でしたが、現在はマップカメラで25万円前後まで高騰しています。新型X100VIが発売されたにも関わらず、この価格上昇は異例と言えるでしょう。

なぜソニーα7シリーズからサブ機を求めたのか

カメラ歴8年、メイン機はα7II→α7III→α7IVと使い続けてきた私。でも、だんだん撮影への情熱が薄れていったんだよね…

撮影後の編集作業が重荷になった

ソニーのカメラは確かにコストパフォーマンス面で高性能であり、スチル、動画、手振れ補正など、オールラウンド力にはかなりの定評があります。しかし、私としてはα7系統が出力する色味に納得いかず、JPGではなくRAWで撮影していました。すると、毎回Lightroomでの現像作業が必要で、それが次第に負担に感じるようになりました。

撮影した写真をそのまま人に見せることができない、一回編集を挟まないといけないという状況が続いていたのです。

「撮って出し」の魅力を知ったきっかけ

FUJIFILMのフィルムシミュレーションについて調べる中で、撮って出し(無編集)でも十分なクオリティの写真が撮れるということを知りました。これは、フィルム製造で長年培ってきたFUJIFILMならではの強みと言えるでしょう。

「撮影そのものを楽しみたい」「編集に時間をかけずに写真を共有したい」そんな思いが強くなり、サブカメラとしてX100Vを選択することにしました。

3年間使って感じたX100Vの魅力

撮影体験が圧倒的に向上した理由

ファインダー越しに見える世界の美しさ

X100Vのハイブリッドビューファインダーは、EVF使用時でもフィルムシミュレーションが適用された状態で被写体を確認できます。ファインダーを覗いた瞬間から、完成形の写真をイメージできるのは、撮影のモチベーション向上に大きく寄与しています。

OVFで味わうオールドカメラの感覚

光学ファインダー(OVF)に切り替えれば、デジタルでありながらフィルムカメラを使っているような感覚を味わえます。情報表示を最小限にして、純粋に「写真を撮る」ことに集中できる環境が整っています。

シャッター音も心地いい

ハードウェアの優秀さ

持ち運びやすさは正義

α7シリーズと比較すると、X100Vの携帯性は圧倒的です。気軽に持ち出せるサイズ感でありながら、APS-Cサイズの2610万画素センサーを搭載しているため、画質面でも妥協はありません。

| FUJIFILM X100V | Sony α7IV | |

|---|---|---|

| 重量 | 478g | 658g(本体のみ) |

| サイズ | 128×74.8×53.3mm | 131.3×96.4×69.7mm |

| 携帯性 | ◎ | △ |

男心をくすぐる操作系統

軍艦部には多数のダイヤルが配置され、金属外装と相まってフィルムカメラを彷彿とさせるデザインとなっています。これは単なる見た目の問題ではなく、直感的な操作にも繋がっています。

地味に便利なチルトモニター

ローアングル撮影時にチルトモニターが威力を発揮します。街スナップでは胸の高さから撮影することが多いため、この機能は想像以上に重宝しています。

23mm F2レンズの絶妙な設計

35mmの画角が街スナップに最適

約35mm(フルサイズ換算)という画角は、スナップシューターの定番とされる理由があります。広すぎず狭すぎず、日常の風景を自然な視野で切り取ることができます。

F2の明るさが夜間撮影を楽しくする

F2という明るさは、夜の街スナップでも手持ち撮影を可能にします。また、少し絞ってF2.8〜F4で撮影すれば、解像度が大幅に向上し、写真のクオリティが格段に上がります。

フィルムシミュレーションの魅力

お気に入りのシミュレーション

クラシックネガの独特な色合い

クラシックネガは古いネガのプリントが退色した感じに見える独特な描写を持っています。他のシミュレーションでは表現できない、ノスタルジックな雰囲気を演出できます。

クラシッククロームの万能性

クラシッククロームは最も汎用性が高く、どんなシーンでも安定した仕上がりを提供してくれます。迷った時はこのシミュレーションを選んでおけば間違いありません。

カスタマイズとコミュニティの力

X100Vでは、フィルムシミュレーションを自分好みに調整してテンプレート保存することができます。また、FUJI X WEEKLYというWebサイトでは、有志が作成したカスタムレシピが多数公開されており、コミュニティの力で撮影表現の幅が大きく広がります。

Qボタンで瞬時にお気に入りの設定を呼び出せるのが一番便利かもしれない

競合機種との比較:なぜGR IIIではなくX100Vなのか

同じAPS-Cコンデジとして人気のRICOH GR IIIとも迷いましたが、最終的にX100Vを選択しました。

| FUJIFILM X100V | RICOH GR III | |

|---|---|---|

| レンズ | 23mm F2(35mm換算) | 18.3mm F2.8(28mm換算) |

| ファインダー | OVF/EVF切替式 | なし |

| フィルムシミュレーション | ◎ | △ |

| 価格 | 高い | 比較的安い |

決定的だったのは、ファインダーがあることと、FUJIFILMがフィルム製造で培った色彩技術です。撮って出しでの仕上がりを重視する私にとって、これは譲れないポイントでした。

X100Vのデメリットと対処法

レンズ交換ができない制約

一体型レンズのため、焦点距離を変更することはできません。ただし、デジタルテレコン機能により50mm、70mm相当での撮影は可能です。画質は若干低下しますが、緊急時には十分使用できるレベルです。

動画性能への期待は禁物

X100Vは写真特化のカメラです。動画撮影をメインに考えている方には向きません。ただし、私のように写真撮影がメインの用途であれば、この点は大きな問題にはなりません。

価格高騰という現実

最大のデメリットは価格です。新品は既に生産終了しており、中古価格は購入時の18万円から現在の25万円まで上昇しています。新型X100VIの影響で、さらに価格が上がる可能性もあります。

X100VIの供給が安定すれば、X100Vの価格も下がる可能性あり。急いで購入する必要がない場合は、しばらく様子を見るのも一つの選択肢。

X100VIとの比較:型落ちでも選ぶべき理由

2024年3月に新型X100VIが発売されました。主な進化点は以下の通りです:

- 4020万画素の高解像センサー

- 5軸手ブレ補正の搭載

- 被写体検出AFの向上

それでもX100Vを推す理由

2610万画素でも十分な画質

SNSでの共有や一般的なプリントであれば、2610万画素は必要十分な解像度です。ファイルサイズも適度で、ストレージ容量の節約にもなります。

手ブレ補正なしでも問題なし

F2という明るいレンズのおかげで、手ブレ補正がなくても手持ち撮影は十分可能です。むしろ、手ブレ補正がない分、シャッターレスポンスが良好です。

コストパフォーマンスの観点

X100VIは新品で30万円前後、X100Vは中古で25万円前後。「5万円の差額」「そもそもX100VIは供給がない」などのことを考慮すると、X100Vを中古で購入も選択肢ではあります。

実際の撮影シーンでの使用感

街スナップでの活躍

近所への食事、友人との飲み会など、メイン目的に付随する撮影でX100Vが真価を発揮します。大きなカメラを持ち出すには躊躇するシーンでも、X100Vなら気軽に持参できます。

操作性の良さを実感する瞬間

Fnボタンにフィルムシミュレーション変更、Qボタンにカスタムシミュレーションを割り当てておけば、シーンに応じて瞬時に表現を変更できます。この直感的な操作性は、撮影のテンポを損なうことがなく、撮影体験の良さを感じます。

まとめ|X100Vはサブカメラとして最適解なのか

こんな人におすすめ

- メイン機を持っているが、気軽に持ち出せるサブカメラを探している

- 撮って出しでの写真品質を重視する

- 街スナップを中心とした撮影スタイル

- フィルムライクな表現に魅力を感じる

- 操作の楽しさも重視したい

購入を慎重に検討すべき人

- 動画撮影をメインに考えている

- 望遠撮影の機会が多い

- コストパフォーマンスを最重視する

- レンズ交換の自由度を求める

最終的な評価

3年間使い続けた結論として、X100Vはサブカメラとして非常に優秀だと断言できます。価格高騰は痛いポイントですが、それを補って余りある魅力があります。

新型X100VIの登場により選択肢は増えましたが、型落ちであってもX100Vの価値は色褪せません。むしろ、完成度の高いカメラとして、今後も愛用したいところです。

「カメラは道具」と言われますが、X100Vは使っていて楽しい道具です。撮影への情熱を取り戻してくれたこのカメラに、心から感謝しています。